この記事では東洋医学で用いられる診断論である「四診」について記載している。

診断と四診

診断の目標

東洋医学の診断は病名(証名)が確定すれば、治療法と治療の指針を導き出すので「診断即治療」と言われ、西洋医学の診断と治療が分離しているのと異にする。

証とは、東洋医学的な診断法(四診)によって導き出された病の全体像のことで治療の指針となる。西洋医学では、診断名であると同時に処方箋である。

診断の心得

東洋医学の診断は科学的検査や道具を用いるのではなく、視覚・聴覚・嗅覚・触覚などの五感を活用する。診断に際しては、最新の注意と精神を統一し集中することが大切である。

診断の種類(四診)

東洋医学では診断をするのに、顔の色つやなど視覚で診察する望診、呼吸や発声・体臭など聴覚や嗅覚で診察する聞診、患者に質問をして診察する問診、脈や腹の状態を触って診察する切診という4つの方法を用いる。これを四診法と呼び以下の4つを指す。

- 望診(神技):視覚を通して病態を診察する方法

- 聞診(聖技):聴覚・嗅覚を通して病態を診察する方法

- 問診(工技):問いかけと応答により病態を診察する方法

- 切診(巧技):指頭・指腹・手掌の触覚を通して病態を診察する方法

ここからは、四診について深堀解説していく。

四診①:望診(神技)

望診は、患者の神(顔色、表情、目つき、姿勢、動作、応答の仕方など生命活動すべて)や形態をみて疾病の状況を知る診察法である。望診では、患者の神気の有無を察知することが重要である。他に、舌を観察して疾病の状況を知る方法もある。

神気

患者の顔色、光沢、表情、目つきなどから神気の得失を知り、神気があれば病状が重く見えても回復に向かい、神気がなければ病状が軽く見えても悪化するものと考える。

また、皮膚の色つやが良ければ気血が充実し、神気もあり、治療効果も予後も良い。しかし、皮膚の色つやが悪ければ気血が不十分で、神気がなく、治療効果も予後も悪い。

色を診る(五色)

皮膚の色、特に顔色が五色の一つに偏って現れているときは、五行論に基づき、その色と関係する臓が病んでいると診る。

五臓には各々その気の色があってそれは顔面部に現われるものである。たとえば、死んだ草のような青色、枳実(生薬名)のような黄色(黒っぽい黄色で艶がない)、煤灰のような黒色、かたまった血のような紅色、枯骨のような白色が現われている場合、これらの色沢はいずれも死症の兆候を示している。また、翠の羽毛のような青色、鶏冠のような紅色、蟹の腹のような黄色、豚の脂のような白色、烏の羽毛のような黒色が現われている場合、これらの色沢はいずれも生気が存在していることを示している。

心の臓に生気があるときの色沢は、白絹で朱砂を包んでいるようである。

肺の臓に生気があるときの色沢は、白絹で紅色のものを包んでいるようである。

肝の臓に生気があるときの色沢は、白絹で紺色の物を包んでいるようである。

脾の臓に生気があるときの色沢は、白絹で括ろ実(生薬名:黄色い果実)を包んでいるようである。

腎の臓に生気があるときの色沢は、白絹で紫色の物を包んでいるようである。

これらの色沢はいずれも五臓の生気が体外に現われている栄華である。

~素問「五臓生成篇」より抜粋~

形体を診る

形体を診るときの基本は五主・五官である。

骨の状態は腎の盛衰が反映し、皮膚の状態は肺の性情に関連している。

動態を診る

姿勢や動作が普通でなければ、どこかが病んでいる。

人体の気血の盛衰と、肉体の堅脆が相応しているかどうかによって、病んでいるかどうか病がこじれているかどうかを診る。

皮膚の色の変化を診る

※「色を診る(五色)」を参照

経脈流注上の変化を診る

皮膚を注意深く診ると、経脈流注領域に種々の変化があったり、シミ・ソバカス・イボなどは経穴の変化と診ることも出来る。

顔面の部分診

顔色の望診では、患者の顔色と光沢を観察する。

また、顔面の各部に五臓の盛衰が反映するのでそれらの部位に現れた色変などによりどこに病変があるか診断する。

顔面の部分診では、左の頬は肝、額は心、鼻は脾、右の頬は肺、顎(頤)は腎の状態を診る。

舌を診る(舌診)

舌を望診することを舌診という。

ここから先は、舌診察について深堀していく。

舌診について

舌象の変化は、客観的に人体の①気血の盛衰、②病邪の性質、③病位の深さ、④病状の進展状況が反映されており、舌診によって疾病の変化と予後をも判断できるため、弁証において大きな意義を持つ。

舌質(舌形と舌色)と舌苔の異常は、それぞれ異なった角度から病理状態を反映している。このため舌質と舌苔の所見は、臨床診断においてそれぞれの意義を持っている。

一般的に、 内臓の虚実を判定するには、舌質の観察に重点を置き、病邪の深さと胃気の存亡を知るためには、舌苔の観察に重点を置く。

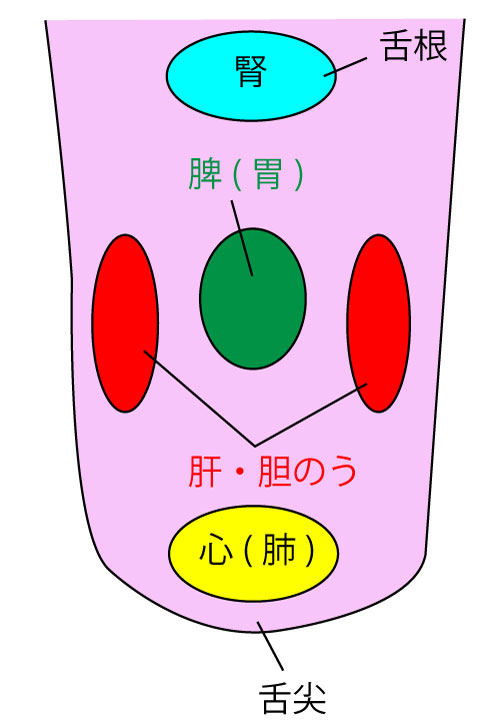

また長期にわたる臨床観察から、医家たちは舌の一定の部位は所定の臓腑と相関関係を結んでおり、臓脈の病理変化が舌に反映することを発見した。

舌を舌尖・舌中・舌根・舌辺の4つの部分に区分し、それぞれ以下と関連されている。

- 心肺(舌尖)

- 脾胃(舌中)

- 腎(舌根)

- 肝胆(舌辺)

気血の盛衰

臓脈の気血盛衰は、舌に反映される。

例えば、舌質紅潤は気血旺盛、舌質淡白は気血虚衰、薄白苔で潤いのあるものは胃気旺盛、舌光で苔がないもの(鏡面舌)は胃気の衰退あるいは胃陰のかなりの損傷を表している。

病邪の性質

舌象からは、病邪の性質あるいは種類を鑑別することもできる。

例えば、黄苔は熱に多くみられ、白苔は寒にみられる。

臓苔は食積や痰濁に多くみられる。

病位の深さ

外感病においては、病位の深浅を舌苔の厚さから判断できる。

例えば、薄苔であれば、疾病が初期の段階にあり、病位はまだ浅いと判断できる。

逆に苔の厚いものは疾病が裏(身体の内部)に入っており、病位が深いことを表している。

舌質が絳(こう)であれば、熱が営血に入り病位がさらに深く、病状がさらに重いことを表している。

病状の進退状況

舌苔には、正邪の盛衰と病位の深浅が反映しているため、舌診により病状の進退を判断することができる。

特に急性熱病の場合、舌苔の観察は、きわめて重要な意義をもつ。

例えば、舌苔が白から黄に代わり、その後黒に変化した場合、これは病邪が表から裏へと入り、病が軽から重へ、寒から熱へと変化したことを意味する。

舌苔が潤から燥へと変わった場合は、熱が盛んなために津液が損傷したものと判断できる。

逆に舌苔が燥から潤に、厚から薄に変わった場合は、津液が再生され、病邪がしだいに退いていることを表している。

正常舌

正常な舌の状態は以下の通り。

- 舌体の形態:萎縮や腫脹、強ばりや歪みがなく、裂紋や点刺もなく、特別な形態変化がない。

- 舌質の色:淡紅色。気血が、適切に舌質をめぐっていることを示す。

- 舌苔色と性質:舌の中心部に薄白苔があり、適度に潤っている。

病理的な舌の状態

舌体の形態と舌質の色は、臓腑の盛衰および疾病の予後の判断における重要な情報を得ることができる。

舌体の形態

| 硬舌(こうぜつ) | 舌体が硬直し、舌の運動が円滑でないもの |

| 顫動舌(せんどうぜつ) | 舌体が震えて止まらないもの |

舌質の色

正常な舌では淡紅色であり、紅みが強かったり深かったりするものは熱があることを示し、紅みが薄く白いような場合は主に冷えがあることを示す。紫色の様な場合は熱と冷えの2つのケースがある。

舌苔

舌苔は舌質上に生える苔のこと。これを観察するときは、苔の色の「苔色」と苔の形態、厚薄、乾湿と粘性の「苔質」の2つをみる。

苔色:

苔色の変化では、生体における寒熱の病変にしたがって白、黄、黒などの色に変わり、色彩の深浅は寒熱の軽重を示す。

苔質:

舌苔の厚薄と邪気の多少は正比例しているので、苔が厚ければ厚いほど邪は重く、逆に邪気が軽ければ苔も薄い。このことから、舌苔の消退、増長などから病の勢いを予測することができる。

苔色と苔質の異常を示す用語としては以下がある(読み方も記載)

- 薄白舌苔(はくはくぜったい):意味は白っぽい舌苔が薄くある状態。

- 厚白舌苔(こうはくぜったい):白っぽい舌苔が厚く舌にある状態。

- 淡胖白膩舌(たんばんはくじたい):舌全体がボテっと大きくなっており、薄白い舌苔が分厚く存在する状態。

- 歯痕黄舌苔(しこんこうぜったい):舌の側面に歯の痕がついており、黄色い舌苔がある状態。

- 紅舌黄膩苔(こうぜつおうじたい):舌が赤く、黄色い舌苔がある状態。

国家試験で「舌苔黄膩」というワードが出たら「湿熱」を考えること!

※黄膩の読み方は「おうじ」が正解、「おうぶ」ではない。

四診②: 聞診(聖技)

聞診は、聴覚と嗅覚で病人の状態を観察する方法。

呼吸と声音を聞く

健康人の呼吸

「健康人の呼吸」は「ゆったりとして深く雑音がない呼吸」である。

呼吸の異常

「呼吸の異常」の種類としては以下が挙げられれる。

- 短気:呼吸数が多く、途切れているもの。息切れ。

- 少気:呼吸が静かで浅く、微弱で言葉数も少ない。

- 喘:呼吸困難のこと。

- 咳嗽:咳は声あって痕なきもの。嗽(しわぶき)は、疲あって声なきもの。

しかし、痰と声は同時にみられることが多く、区別するのは難しい。 - 嘔吐:嘔は声あって物なきもの。吐は物あって声なきもの。

胃の気の上逆(気が下から上へ突発的に突き上げる症状)で起こる。 - 曖気(あいき):噫気(あいき)ともない、げっぷ・おくびのこと。

満腹時にみられ、呑酸(酸っぱい水が胃から咽喉にこみ上げて咽喉が苦しくなり、嚥下すると下がる状態)を伴う時は、宿食(食べたものが消化しないで胃の中に溜まること)や消化不良による。

脾の運化作用の低下や胃の腐熟作用の低下、肝の疏泄機能の低下でもみられる。 - 吃逆:呃逆、噦(えつ)ともいう。しゃっくり。

一過性の胃の上逆でおこる。慢性病や重病により、胃気を損傷し、胃気が上逆しても起こる。 - 太息:嘆息(たんそく)ともいう。ため息のことまたは、呼気を主とする深呼吸をさす。

肝の疏泄機能の失調により起こる。 - 欠:呵欠(かけつ)ともいい、あくびのこと。腎が病んだ時に現れる。

- 噴嚏(ふんてい):嚏ともいう。くしゃみ。肺気が鼻に上衝したときにおこる。

- 鼾声(かんせい):鼾ともいい、いびきのこと。

発声と発語を診る

健康人の発声

「健康人の発声」は「自然で、なめらかで、音調もつやがあり、のびやかな発声」である。

発声の異常

「発声の異常」は実証と虚証に分類される。

- 実証:大きく力強い声、イライラして多言、重く、濁る

- 虚証:小さく弱々しい声、静かで口数少ない、軽く、清む

※特殊な用語としては以下などがある。

- 譫語:高熱時のうわごと、内容は支離滅裂

- 鄭声:慢性消耗性疾患末期のうわごと、同じことを繰り返す

- 独語:ヒソヒソ脈絡のない独り言

異常音を聞く(腹部)

- 振水音:胃部を叩打したり揺らしたりすると「ピチャピチャ」と音のするもの。胃内に水が溜まっている。

- 腹中雷鳴:「ゴロゴロ」と音のするもの。清濁の分別ができず、多くは冷えて下痢する

臭いを嗅ぐ(五臭:羶・焦・香・腥・腐)

病人の体臭、口臭、腋臭、大小便、帯下、膿汁などの臭いを嗅ぐ。

悪臭のあるものや臭いの強いものは熱証・実証のものが多く、生ぐさい臭いがするものは虚証・寒証のものが多い。

五声(呼・笑・歌・哭・呻)

病勢が進んだり、高熱を発するようになると、障害を受けた臓器により特徴的な発声をする。

- 呼:肝の障害。人をむやみに呼び、大きな声を出す。病気の苦痛を強く訴える。

- 笑・言:心の障害。言語が多くなり、無口の者でも多く話すようになる。

- 歌:脾の障害。鼻歌を歌い、いつも歌を口ずさみ、歌うように話しかける。

- 哭:肺の障害。内向的な性格になり、単純なことに泣きやすく、あるいは泣きごとを言うようになる。

- 呻:腎の障害。うなり声を出す。体力が伴わず、あくびが出やすくなる。

五音(角・徴・宮・商・羽)

病人の声の調子がどの音階に属するかによって、五臓の障害を診察する方法。

- 角音(ミ):強く鋭い発音。

- 徴音(ソ):胸から出る発声で、歯を合わせて出る激しい発音。

- 宮音(ド):中庸の音階。

- 商音(シ):清くさえて悲哀の情を含む発音。

- 羽音(ラ):弱々しい力のこもらない発音。

四診③:問診(工技)

問診とは、患者やその付き添いの者に質問することにより、疾病に関する情報を収集する診察法。

西洋医学の問診と若干異なるのは、主訴と全く関係なさそうな飲食、居処などの生活状況や、性格の特徴などの情報を集めることである。

寒熱を問う

寒熱とは、悪感発熱のことであり疾病の中でもよく見られる症状である。

悪寒とは、患者が寒けを感じることである。

寒けを感じるものの、就眠時に衣服や布団を加えたり、また暖をとることにより緩解する者は畏寒(いかん)といい、暖かくすれば寒けがなくなるとともに、風に当たったり、外気に当たるのを嫌うのは悪風(畏風)という。

一方、発熱とは体温が正常よりも高いという他に、患者が全身あるいはある局部に熱があると感じる主観的な感覚をも含む。「五心煩熱」がこれに当てはまる。

問診では、悪寒と発熱が同時に出現するのか、出現する時間、寒熱の軽重などをたずねる。よくみられる寒熱証には、次のものがある。

悪寒発熱

悪寒発熱は悪寒と発熱が共にあるものをいい、外感病の初期(表証)に多くみられる。

外邪が肌表に入ることにより、衛気と邪気が争っている状態である。外邪には主に風寒、風熱がある。風寒の邪が強い場合は、寒性の反応が主であり悪寒が重く発熱は軽い。寒邪により衛気が体表全体に行き渡らず、局部に鯵結するとそこに鯵熱が生じ発熱する。また寒には収引・凝滞という性質があるため頭や身体が痛み、無汗・脈浮緊などの症状をともなう。

風熱の邪が強い場合は、熱性の反応が主であり発熱が重く悪寒は軽い。風熱が肌表を犯し、衛気のの力が弱く腠理の開闔なることにより、軽度の悪風・悪寒、自汗・脈浮数などの症状をともなう。

但寒不熱

けはするが発熱のないこと。

但熱不寒

熱はあるが悪寒のないこと。

その他

壮熱:高熱が下がらず悪寒せず、悪熱するもの。

潮熱:潮の満ち引きのように、発熱が一定時刻になると発熱を繰り返すもの。一般的には午後に発熱するものが多い。次のようなものがある。

日哺潮熱…日哺とは午後3時から5時前後をいい、この時刻に発熱が著明になったり熱性が強くなるもの。

夜間潮熱…夜間に発熱が著明になるもの。五心煩熱や骨蒸発熱(骨の中から蒸すような熱感が自覚的に感じられるもの)を伴うものは陰虚による内熱により起こる。

寒熱往来(往来寒熱):悪寒と発熱が交互に出現するもの。半表半裏証の特徴である。

汗を問う

汗は心の液といわれ、陽気が津液を蒸化しそれが体表から出たものである。

汗の有無、出る時間、部位、量などをたずねる。

表証の汗

表証の部位は肌表にある。

表証で汗が出ないものは、寒邪の感受によるものが多い。

寒の性質である収斂により腠理が閉じたままになるため、無汗となる。

表証で汗の出るものは、風邪の感受によるものが多い。

風の性質である開泄により、腠理が開くため汗が出る。

自汗

汗をかきやすく、少し動いただけでも汗をかく、あるいが何をしなくても汗が出やすいもの。

気虚、陽虚に多くみられ、精神疲労・気力減退・息切れなどを伴うことが多い。

盗汗

寝汗のこと。

陰虚に多くみられる。

五心煩熱・口渇などを伴うことが多い。

大汗

汗が大量に出ること。大汗がしたたり止まらず、短くあえぐような呼吸をするような場合は危険な徴候であり、「絶汗」または「脱汗」という。

頭汗

汗が頭部に限定して出るもの。

飲食を問う

口渇、飲水、食欲、口味、五味の好き嫌いなどをたずねる。

食欲

- 食欲不振:実証と虚証があるが、脾胃の病証である。

- 厭食(食べることを嫌う)、料理の臭いをかぐのも嫌がる:食滞、妊娠など

- 消穀善飢:食後しばらくすると空腹感が起こるもの。胃熱の場合に多い。

- 空腹感は起こるが食欲がない:胃陰虚によるものが多い。

口味

口の中の異常な味覚のこと。

口苦は肝胆の病証で多くみられる。

五味

五味と五臓を対応させて特定の臓の異常が想定できる。

口渇

口渇は、津液が損傷している。

- 消渇:口渇が強く、水をよく飲み、多尿で、食べても太らない病態。現代の糖尿病が当てはまる。

二便を問う

大小便の性状、回数、量の多少をたずねる。

大便の形成には、大腸・脾・胃・小腸が関係する。

大便の異常は、脾・肺・腎による津液の代謝異常により起こるが、多くは脾の病証と考える。

大便の異常

- 秘結(大便秘結):便秘のこと。熱証、実証、気虚証、血虚証、陽虚証などでみられる。

- 泄潟:下痢のこと。慢性の下痢・腹痛軽度・喜按であるものは虚証、急性の下痢・腹痛・拒按であるものは実証である。悪臭がなく便の色の薄いものは寒証で、悪臭があり黄褐色の場合は熱証である。

- 五更泄瀉:鶏鳴下痢・腎泄とも言い、夜明け前(3時~5時)に下痢をする。脾と腎の陽虚でおこる。

小便の異常

- 寒証・陽虚証:尿量が多く、色がうすい。

- 熱証・陰虚証:尿量少なく、色がが濃い。

疼痛を問う

痛みの部位

疼痛部位を知ることによって病変のある臓腑経絡を知るために有意義である。

頭痛

実証と虚証がある。

頭痛の疼痛部位からどの経絡に関連する病変かを次のように診断する。

- 太陽経頭痛:後頭部から項背部にかけて痛む(足太陽膀胱経の流注上)

- 陽明経頭痛:前額部あるいは眉間にかけて痛む(足陽明胃経の流注上)

- 少陽経頭痛:両側または一側の側頭部が痛む。(足少陽胆経の流注上)

- 厥陰経頭痛:頭項部が痛む(足厥陰肝経の一部が頭頂部へ行き、督脈と交わる)

胸痛:心と肺による病証が多い。

脇痛:肝胆の二経が分布しているので、肝胆の病証が多い。

腹痛

- 大腹:臍より上の腹部のことをいい、脾胃と関係がある。

- 小腹:臍より下の腹部のことをいい、腎・膀胱・大腸・小腸・子宮と関係がある。特に臍下丹田でもあるので、腎精の不足により力が無くなる。

- 少腹:小腹部の両側。足厭陰肝経と関係が強い。

腰痛:腎の病変でよくみられる。治療では、膀胱経を使うことが多い。

四肢痛:四肢は脾が主るので、脾の病変で起こることもある。

痛みの性質

疼痛を引き起こす病因や病証が異なると、疼痛の性質が異なる。

- 脹痛:張ったような痛み、ふくれて苦しい感じ。気滞によるものが多く、胸腹部に多くみられる。

- 重痛:疼痛に思い感覚をともなうもの。湿邪によるものが多く、頭部、四肢、腰部によくみられる。

- 刺痛:針や錐で刺したような疼痛。瘀血による疼痛の特色の一つ。胸脇部・小腹・少腹・胃脘部に多くみられる。

- 絞痛:絞られるような痛み。

- 灼痛:痛みに灼熱感があるもので、冷やすと楽になるもの。火邪や陰虚による熱が盛んになると起こることが多い。

- 冷痛:痛みに冷感を伴い、温めると楽になるもの。頭・腰によくみられる。寒邪や陽虚による虚寒が生じるとみられる。

- 隠痛:我慢できる程度の疼痛であるが、痛みに持続性がある場合。頭・腹・腰部に多くみられ、気血不足により起こることが多い。

痛みの喜悪

- 拒按:実証。疼痛部位に触れたり、按じたりすると疼痛が増強すること。

- 喜按:虚証。疼痛部位を按じたりすると、疼痛が軽減・消失すること。

- 喜温:寒証。温めると疼痛が軽減すること。

- 喜冷:熱証。冷やすと疼痛が軽減すること。

月経を問う

女性は男性と違い、月経、妊娠、出産などの可能性があるので問診時に既婚か未婚か、妊娠しているか、出産の経験はあるかなどをたずねることが重要である。

月経については、周期、日数、月経血の量・色・質などをたずねる。

月経周期(経期)

周期が8~9日以上早まるものは熱証や気虚であらわれ、周期が8~9日以上遅れるものは寒証、気滞などにみられる。周期が乱れ、不定期なものは肝の病証で現れる。

月経血量(経量)

経量過多は熱証、気虚、経量減少は血虚、寒証などにみられる。閉経は、月経の停止が3ヶ月を越えて、妊娠していないもので血虚などでみられる。

月経の色(経色)と性状(経質)

正常な経色は紅であり、経質は薄くも濃くもない。虚証では、経色は淡紅色で経質は稀薄。熱証・実証では、経色は深紅色で経質が濃い。

寒証・血疹では、経色は紫暗色・暗紅色で血塊が認められる。

月経痛

気滞・血癖では、月経前または月経中に小腹部に脹痛がおこる。寒証では、小腹部に冷痛があって、温めると楽になる。気虚・血虚では月経中または月経後に小腹部に隠痛があり、腰がだるく痛む。

帯下

膣より分泌する粘稠性の物質。

色が白色で稀薄なものは虚証や寒証のものが多く、黄色や赤色で濃くて臭いものは実証・熱証のものが多い。

睡眠を問う

不眠は心が主る神に影響して起こることが多い。

血に関係する臓(肝・心・脾)の不調により血虚となる場合や陰虚による虚熱が影響する場合などがある。

五臓の障害状況について問う(五主)

筋の異常は肝を、血の循環不良は心を、四肢や身体の重だるさは脾を、皮膚の異常は肺を、骨の異常は腎を疑う。

体液の異常を問う(五液)

五臓の不調により五液に影響が出る。

過労の原因を問う(五労)

運動のしすぎ、労働のしすぎは臓賄の機能を損なわせる。

- 久行:歩き過ぎは肝の働きが悪くなり、肝の働きが悪くなると長く歩くことができなくなる。

- 久視:神経を集中することをしすぎると心の働きが悪くなり、心の働きが悪くなると神経を集中することが困難となる。

- 久坐:座っていることが多いと脾の働きが悪くなり、脾の働きが悪くなると座っていることが苦痛となる。

- 久臥:長く寝ていると肺の働きが悪くなり、肺の働きが悪くなると寝ていることができなくなる。

- 久立:長く立っていると腎の働きが悪くなり、腎の働きが悪くなると立っていることができなくなる。

四診④:切診(巧技)

切診とは、手指や手掌を直接患者に触れて診察する方法で、触診に相当する。

脈診・腹診・切経に分けられる。

脈診

脈診は、脈(橈骨動脈や総頚動脈など)を按じて、の数や拍動の状態、強弱など脈の性状

を診て、臓賄・経絡の異常を診察するものである。

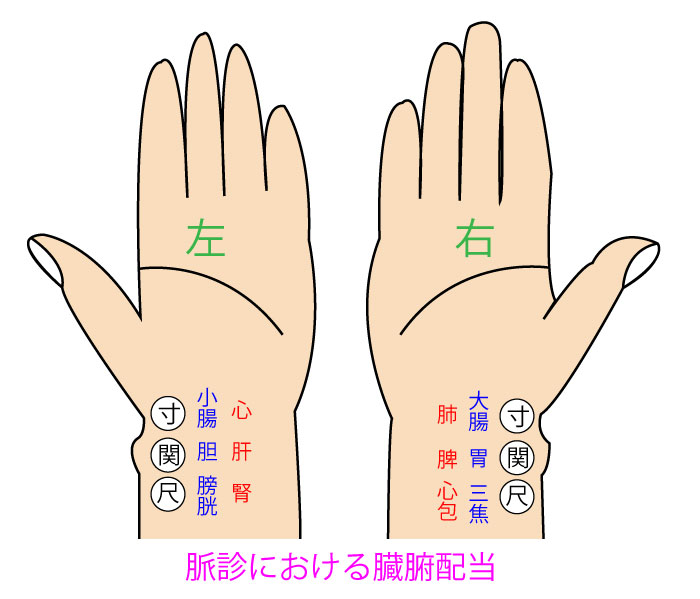

脈状診

脈状診は、手首の脈(榛骨動脈)の状態を診る。

方法は、患者を座位あるいは仰臥位にさせ、術者の中指を患者の橈骨茎状突起の内側拍動部(この部位を関または関上という)に当て、示指を手関節横紋部(この部位を寸または寸口という)に当て、薬指を肘関節に近い部(この部位を尺または尺中という)に当て、脈状を診る。

脈の性状により、病因を推察したり、発熱の度合い、予後の判定のなどの判断をしたりするので重要な診断法である。

無病、健康人の脈状(平脈)

一呼吸に四回か五回拍動し、リズムがあり、速くも遅くもなく、不整脈もないなど特に目立った点のない脈である。

祖脈

脈状の基本で、浮・沈・遅・数の四脈のこと。

頻度の高い脈象の脈形と主病

頻度の高い脈象の脈形と主病は以下の通り。

| 名称 | 脈形 | 主病 |

| 浮脈 |

軽く按じて脈が得られ、重く按じると感じ方が弱くなるが、空虚ではない脈 |

表証 |

| 沈脈 | 軽く按じても感じられず、重く按じて脈拍を感じられる脈 | 裏証 |

| 遅脈 | 緩慢な脈で、-呼吸に三拍以下の脈 | 寒証 |

|

数脈 (さくみゃく) |

速い脈で、一呼吸に六拍以上の脈 | 熱証 |

| 滑脈 |

脈の流れが滑らかで、あたかも盆に珠を転がしたような脈で、円滑に指に触れる脈 |

妊娠で多くみられる |

| 弦脈 | 弾力に富み、琴の言を按じるような脈 | 肝胆の病 |

| 緊脈 | 緊張して張りつめた感じで、よった藁を按じるような脈 | 実証 |

| 細脈 | 糸のように細いが、指にしっかりと触れる脈 | 陰証 |

| 結脈 | 緩慢な脈で、時に一つ止まるが、止まり方が一定しない脈 | 血瘀 |

| 代脈 | 規則的に一つ止まり、間欠時間が比較的長い脈 | 臓器の衰退 |

浮脈:邪が皮毛を襲うと、衛気が外邪に抵抗し、脈気が外に向かって鼓動するので指に浮くいて感じられる。

沈脈:邪が裏(深い部位)にあり、気血が内に入るため、脈が沈む。

遅脈:寒邪により陽気が正常な運行を失うと脈が遅くなる。

数脈:熱邪が盛んであると、気血の流れが速くなるために脈が速くなる。

滑脈:気が実し、血が湧くと脈の往来が滑らかになる。

弦脈:邪気が肝に滞って疏泄機能が失調し、気のめぐりが悪くなると痛みが起こり、このために脈気が緊張し、弦脈があらわれる。

緊脈:邪と正気が争いが強くなるため、脈が緊張しあらわれる。

細脈:血や気が不足し、脈を満たすことができず細くなる。

結脈:癖血のため脈気が滞りあらわれる。

代脈:臓器の衰えにより気血が欠損し、原気も不足し、脈気を流すことができず規則的に止まるようになる。

比較脈診

拍動部位を異にする相互に比較して、臓腑経絡の異常を診る方法。脈状診が病人や、病気の状態を診ることに重点が置かれるのに対して、比較脈診は、臓腑経絡の異常を診断することに重点が置かれる。

~六部定位脈診~

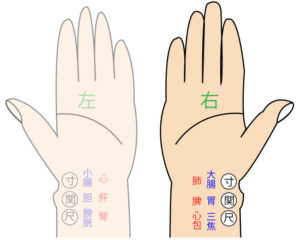

現在もっとも多く用いられている脈診法で、左右の寸・関・尺の六部を比較する方法である。

寸・関・尺での指の圧力の違いにより、浮・中・沈の三部も診る。

- 浮の部⇒浅い(指を軽く乗せる)部位のことで胴や陽経の異常を診る。

- 沈の部⇒深い(指を沈める)部位のことで臓と陰経の異常を診る。

- 中の部⇒浮と沈の間の部位で胃の気が反映する。

- 左手寸口の「浮の部⇒手太陽経と小腸」・「沈の部⇒手少陰経か心」を診る。

- 左手関上の「浮の部⇒足少陽経か胆」・「沈の部⇒足厭陰経か肝」を診る。

- 左手尺中の「浮の部⇒足太陽経か膀胱」・「沈の部⇒足少陰経か腎」を診る。

- 右手寸口の「浮の部⇒手陽明経か大腸」・「沈の部⇒手太陰経か肺」を診る。

- 右手関上の「浮の部⇒足陽明経か胃」・「沈の部⇒足太陰経か脾」を診る。

- 右手尺中の「浮の部⇒手少陽か三焦」・「沈の部⇒手厥陰経か心包」を診る。

付)虎口三関の脈

小児の望診法の一つ。小児は脈診が困難なため、手の第2指掌面(男児は左、女児は右)の皮層の色および皮下の血管で診断する。第2指の節ごとに、『風関』、『気関』、『命関』の三部に分けて、色調や紋様を診る。

発病に伴って虎口(第2指の付け根)から色の変化や紋様が起こり、風関→気関→命関へと移っていく。

風関にあるときは病状が軽く、気関にある時は重く、命関にあるときは治し難い。

方法は、左手の示指と母指で小児の示指端をつかみ、右手の母指で、小児の示指の指先から付け根に向かって数回こする。脈絡がはっきりしてところで観察する。

腹診

臓腑の病変を診る切診であり、患者は仰臥位で足を伸ばし、術者は指腹や手掌で患者の腹部の皮膚や皮下の組織を軽く、時には強く按じて圧痛や硬結、動悸などを診る。

平人無病の腹

腹部全体が温かく、潤いが適度にあり、つきたての餅のような感触で上腹部は平で臍下がふっくらして、手応えのあるもの。

五臓の腹診

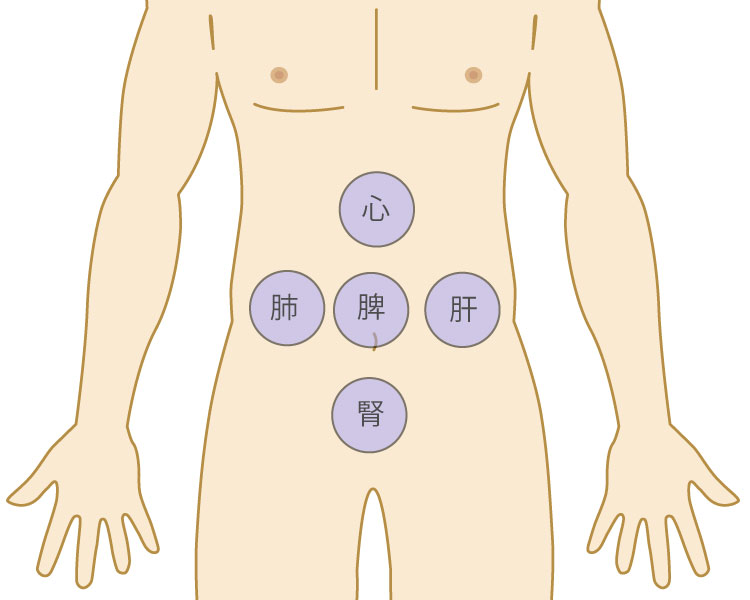

肝病では臍の左に動気や圧痛があり、心病では臍の上に動気や圧痛があり、脾病では臍周辺に動気や圧痛があり、肺病では臍の右に動気や圧痛があり、腎病では臍の下に動気や圧痛がある。

特定腹証

腹診で特徴的な状態を呈するもの。

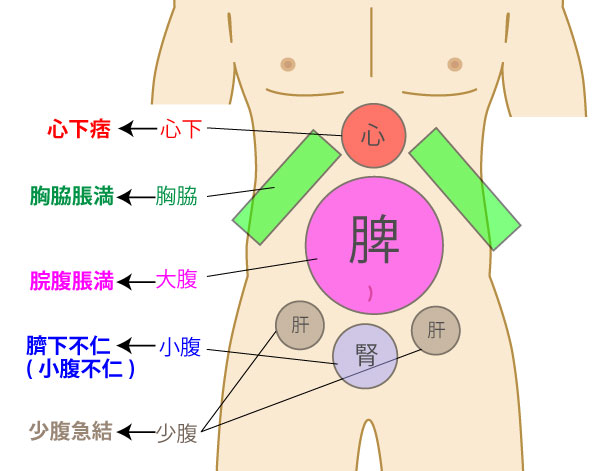

- 心下痞鞭:心下部(みぞおち)が自覚的につかえ、他覚的に硬く抵抗感のあるものをいう。心・心包の病変に多い。

- 胸脇苦満:肋骨弓の下縁に指を入れようとしても苦満感や圧痛があって入らないもの。肝・胆の病変に多い。

- 小腹不仁(臍下不仁):下腹部に力がなく、フワフワとして知覚鈍麻のあるもの。腎の病変に多い。

- 小腹急結(少腹急結):下腹部、ことに左下腹部に抵抗や硬結のあるもの。瘀血でみられる。

- 虚里の動:左乳下の動悸のことで、心尖拍動を指す。目で見ると動悸があるようなないような、手で触ると静かに拍動しているものが良い。

- 裏急(腹裏拘急):腹直筋の異常なつっぱりをいい、虚労の際にみられる。

切経

経絡を切診すること。経絡に沿って指頭もしくは指腹を用いて擦過したり、按圧したりして皮層や筋肉の状態を探り、臓腑経絡の異常を診断する方法である。

- 圧痛:皮膚や筋肉を押圧した場合、激しい痛みを訴えたり、逃避行動をとる様な場合や痛みだけでなく心地よい場合などを圧痛点という。痛みが増す場合は実(拒按)、心地よい場合は虚である(喜按)。

- 硬結:小豆大のものや線状のもの、棒状のものなど種々ある。

- 陥下:押圧すると力なく落ち込むところ。虚の状態。

- 背診:背部は内臓の病変が現れやすい。皮膚の状態、筋肉の緊張・隆起・陥下・硬結などの有無や皮膚の色つやや産毛などの望診もする。

- 撮診(擦疹):母指頭と示指頭または示指を屈曲した中節で経絡上の皮膚をつまんで痛みの過敏性などを診る。

- 細絡:皮下静脈のふくれたもや細静脈がボーフラ状に変化したもの。