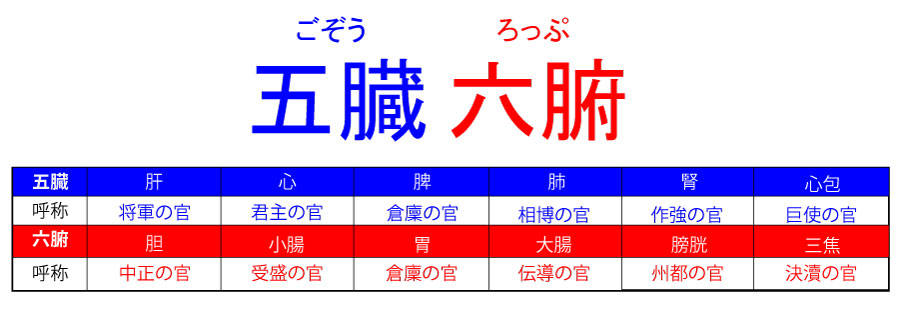

五臓・六腑は、各々が人体において異なった働きをしている。

この点に関して、昔の人は「当時の政府の官職名に例えて説明している。

※例えば、心は「主君の官」、肝は「将軍の官」など。

官職も臓腑も「各々が異なった役割を持ちながらも、協調して働いている」という意味で共通しているのだが、今回は五臓六腑がどんな官職名で呼ばれていたかを紹介していく。

五臓(六蔵)

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | 心包 |

| 呼称 | 将軍の官 | 君主の官 | 倉廩の官 | 相博の官 | 作強の官 | 臣使の官 |

※上記は、五臓に心包を加えて「六蔵」を記載している。

- 肝⇒将軍の官(しょうぐんのかん)

- 心⇒君主の官(くんしゅのかん)

- 脾⇒倉廩の官(そうりんのかん)

- 肺⇒相博の官(そうふのかん)

- 腎⇒作強の官(さきょうのかん)

- 心包⇒臣使の官(しんしのかん)

六腑

| 六腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 | 三焦 |

| 呼称 | 中正の官 | 受盛の官 | 倉廩の官 | 伝導の官 | 州都の官 | 決瀆の官 |

- 胆 ⇒中正の官(ちゅうせいのかん)

- 小腸⇒受盛の官(じゅせいのかん)

- 胃 ⇒倉廩の官(そうりんのかん)

- 大腸⇒伝導の官(でんどうのかん)

- 膀胱⇒州都の官(しゅうとのかん)

- 三焦⇒決瀆の官(けっとく)

五臓六腑

五臓六腑には別名があり、具体的には以下になる。

- 肝 は将軍の官=謀慮ここに出づ

- 心 は君主の官=神明ここに出づ

- 脾 は倉廩の官=五味ここに出づ

- 肺 は相傅の官=治節ここに出づ

- 腎 は作強の官=伎巧ここに出づ

- 心包は臣使の官=喜楽ここに出づ

- 胆 は中正の官=決断ここに出づ

- 小腸は受盛の官=化物ここに出づ

- 胃 は倉廩の官=五味ここに出づ

- 大腸は伝導の官=変化ここに出づ

- 膀胱は州都の官=津液ここに蔵さる

- 三焦は決瀆の官=水道ここに出づ

心

君主の官(くんしゅのかん)=神明ここに出づ

君主は、現在でいうところの天皇。

心が蔵する神が無くなってしまうと死亡してしまうため、心は最高指導者の器官ということで「君主の官」と言われる。

肺

相傅の官(そうふのかん)=治節ここに出づ

傅は扶(ふ)と同義。扶養の「扶」であり、扶ける(たすける)という意味がある。

肺は全身に血液をめぐらす心を傅(たす)けるので「相傅の官」と言われる。

肺は気血津液の流れを調節し管理するので「治節出づ」とされる。

肝

将軍の官(しょうぐんのかん)=謀慮(ぼうりょ)ここに出づ

肝は蔵している血の行き場所を命令をするので「将軍の官」と言われる。

肝は深く考えて計画を立てる働きがあるので「謀慮出づ」と言われる。

胆

中正の官(せいちゅうのかん)=決断ここに出づ

胆は身体の中央に鎮座し公正中立の立場で他臓腑の活動状況を監視するので「中正の官」と言われる。役職としては裁判官。

胆は精神活動とのかかわりが深く、決断や勇気を司るので「決断ここに出づ」と言われる。

膻中(心包)

臣使の官(しんしのかん) =喜楽ここに出づ

膻中は心包のことを指す。

膻中(心包)は心が最も信頼を寄せる器官なため「臣使の官」を言われる。

心包は「心を守る」というイメージから、役職は家来・守衛。

また、心包は心の命令を心の代わりに外に伝えるため「喜楽出づ」とされる。

脾胃

倉廩の官(そうりんのかん)=五味ここに出づ

倉廩は倉庫を意味する。

脾胃は飲食物が入るところなので「倉廩の官」と言われる。

脾胃の機能が正常であれば味覚も正常で食欲もあるので「五味出づ」とされる。

大腸

伝導の官(でんどうのかん)=変化ここに出づ

伝導は「上から下へ流す」という意味がある。

役職は「衛生面を管理する人」。

大腸は小腸から送られてきた糟粕を肛門へ輸送しながら「伝道の官」、便に変化させるので「変化出づ」とされる。

小腸

受盛の官(じゅせいのかん)=化物ここに出づ

受盛は、飲食物の残り物を受け取ること。

役職は「予算を分配する役人」。

小腸は胃で腐熟された糟粕を受け取るので「受盛の官」と言われる。

小腸は糟粕の水気持は膀胱へ、固形物は大腸に送るので「化物出づ」とされる。

腎

作強の官(さきょうのかん)=伎巧(ぎこう)ここに出づ

伎巧と技巧と同義。

作強は、根気強いこと。

役職は「防衛省」。

伸は最後までやり抜きとおす力を与えるので「作強の官」と言われる。

腎は根気がいる細かい作業を正確に行わせるので「伎巧出づ」とされる。

三焦

決瀆の官(けっとくのかん)=水道ここに出づ

「決=通じる」「瀆=水道・下水道」の意味。

三焦は全身の水道や下水道のような役目があるので「決瀆の官」「水道出づ」と言われる。

膀胱

州都の官(しゅうとのかん)=津液ここに蔵さる

州都は、沢山集めること。

膀胱は全身を巡った不要な津液や小腸で分離された不要な水分注がれるので「州都の官」「津液蔵す」と言われる。

まとめ

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | 心包 |

| 呼称 | 将軍の官 | 君主の官 | 倉廩の官 | 相博の官 | 作用の官 | 臣使の官 |

| 六腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 | 三焦 |

| 呼称 | 中正の官 | 受盛の官 | 倉廩の官 | 伝導の官 | 州都の官 | 決瀆の官 |