この記事では、東洋医学における「生理物質」である精(せい)について解説していく。

精の生理

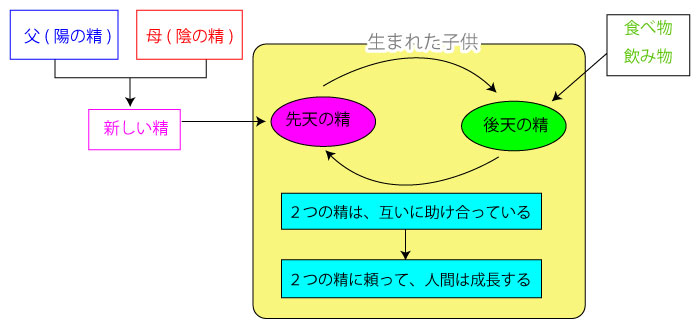

精とは「生命の根源」と解釈されており以下の2つに分類される。

- 先天の精

- 後天の精

先天の精

先天の精とは以下を指す。

「先天の精」は、出生後、腎にしまわれる。

足りないと、体の発育や知能の発達が遅れたり、寿命が短くなるとされている。

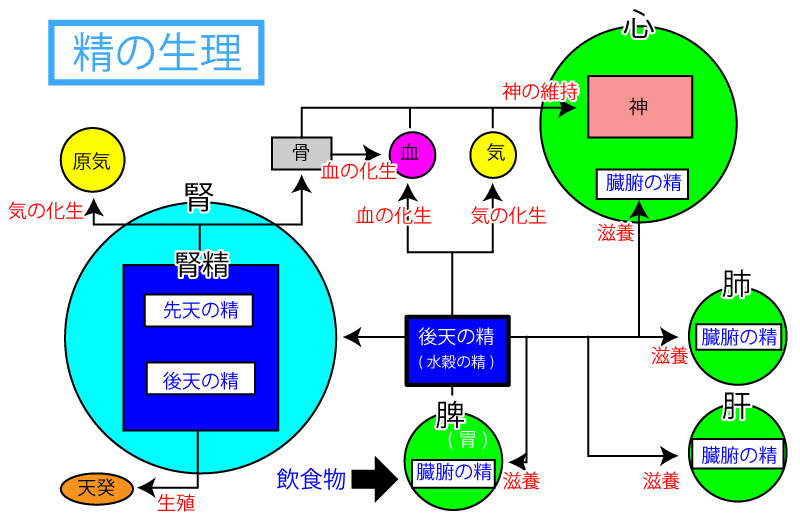

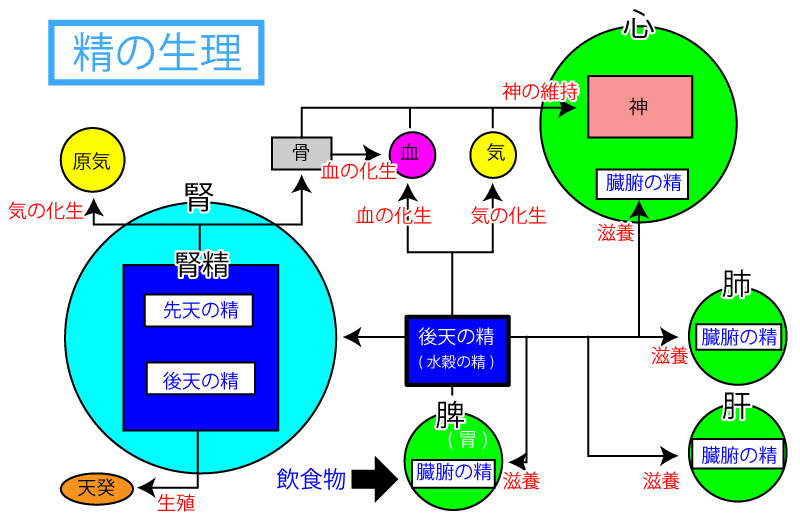

「(後述する)後天の精」により補充される。先天の精が腎の気化作用により気に変化すると原気となる。原気は、腎と臍下丹田に集まって人体の基礎として働く。

関連記事⇒『気(き)って何だ??』

先天の精は、生きていくうえで徐々に減っていく。

したがって、後天の精で補ってあげる必要がある。

後天の精

後天の精とは以下を指す。

「後天の精」は「水穀の精(or 水穀の精微)」と同義である。

「後天の精」は脾胃(ひい)で作られる。

「後天の精」は陰と陽に分けられ、陰分は営気、陽分は衛気になる。

以前の教科書では「営気を水穀の精気」、「衛気を水穀の悍気」と呼んでいた。

営気・衛気の役割は以下の通り。

- 営気⇒津液と合わさって出来る血となり体をめぐる。

- 衛気⇒体を防御する。

後天の精は、生きている限り徐々に減っていく先天の精を補給する。

そのため、飲食物をとらなければ死んでしまうという解釈されている。

「若い人」や「養生をしっかりしている人」は、精が盛んで生命力を含めてすべてが充実しているため、疾病になりにくい。

しかし、老いや過労などにより精が不足すると生命力が弱まり、病にも罹りやすくなる。

精の作用

精の作用は以下の5つ。

- 生殖

- 滋養

- 血への化生

- 気への化生

- 神の維持

生殖

腎の機能が、ある一定程度まで充足すると天癸(てんき:生殖機能の成熟を促す物質)が産生され、生殖能力が備わる。

※女子では14才・男子では16才。

滋養

組織・器官の生理機能は、精が充足していれば正常に働く。

血への化生

精、特に「後天の精」は血の構成成分となる(=血への化生)。

また、血は臓腑・器官に精を運び、正常な生理作用を発揮させている。

このような「精と血の関係」を精血同源という。

気への化生

精は気にも変化する(=気へ化生)。

精は以下に変化する。

- 先天の精⇒原気に変化

- 後天の精⇒栄気・衛気・宗気

精が不足すると栄気・衛気・宗気も不足する。また、気が不足すると固摂作用の低下により「精」を過度に消耗する。

固摂作用とは:

生理物質を正常な場所にとどめ、やたらに流失するのを防ぐ作用のことである。気は血の脈外への流出、津液の過度な排泄、精の不要な流出を防ぐように働き、その結果、正常な分泌や排泄などが維持される。

神の維持

精が充足すると、神(生命活動の総称・精神活動)がしっかりしている。

精の病理

精は不足になることで様々な症状が起きる(精が過剰になることは少ない)。

精虚

精虚とは、精が不足した病態のことを指す。

特に精虚は、腎に蓄えられている精が不足するので腎精不足(じんせいぶそく)とも呼ばれる。

原因

精虚の原因は以下の通り。

- 飲食不足⇒「後天の精」が作られない

- 長患(過労・多産堕胎・房事過多)⇒いずれも「先天の精」を消耗する。

その他に、先天の不足、出血、大量の発汗などによる。

症状

精虚による症状は以下などが挙げられる。

- 成長不良⇒先天の精の不足のため生じる。

- 不妊症・陽萎(勃起不全のこと)⇒精は生殖能を主っているため生じる。

- 腰膝酸柔(足腰のだるさ)⇒加齢による「先天の精」の消耗により、骨を満たすことが出来ないため。

- 耳鳴り・難聴・頭髪の脱毛・健忘⇒髄海(脳のこと)を滋養出来ないために生じる。

ほかに、虚弱体質、無力感などの症状が起こる。